定期予防接種について

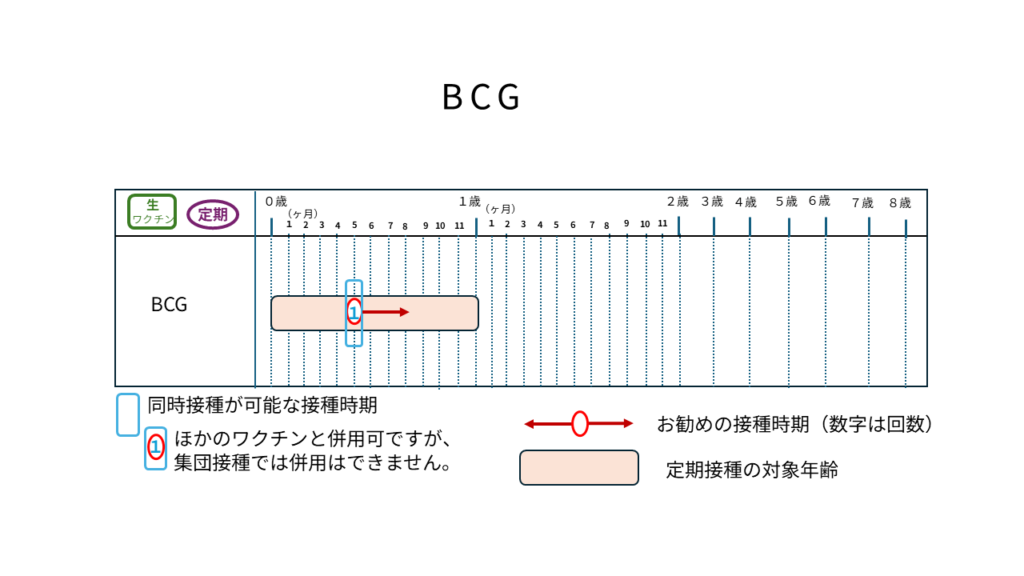

生後5ヶ月から7ヶ月までに1回接種します。5混合ワクチンを3回受けたあとの5ヶ月頃の接種が最適です。

止むを得ない事情がある場合には1才まで公費で接種できます。

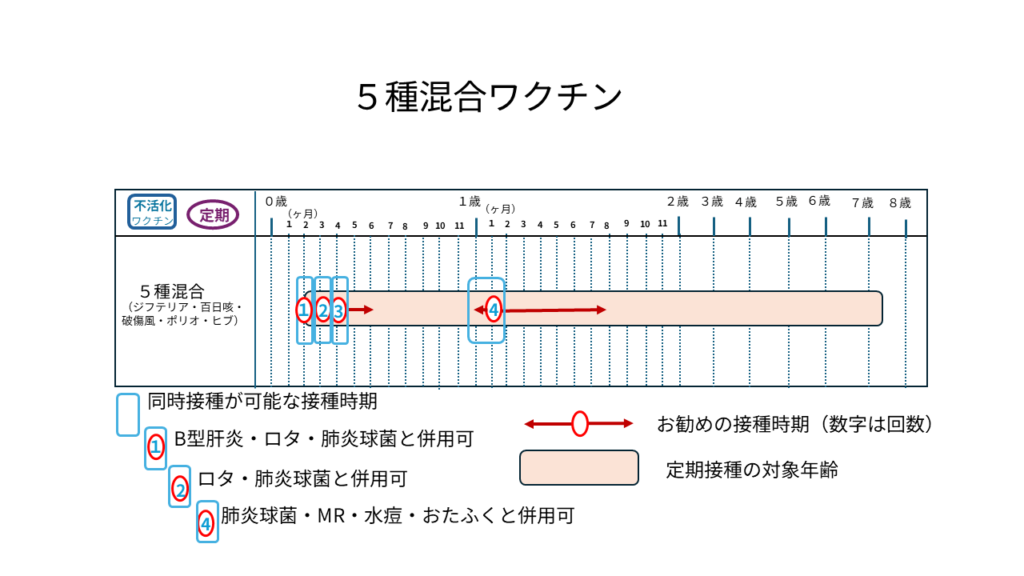

初回接種:生後2~7か月に至るまでの期間を標準的な接種期間として20日以上(標準的には20~56日まで)

の期間をおいて3回接種。

追加接種:初回接種終了後6カ月以上(標準的には6-18カ月まで)の間隔を置いて1回接種。

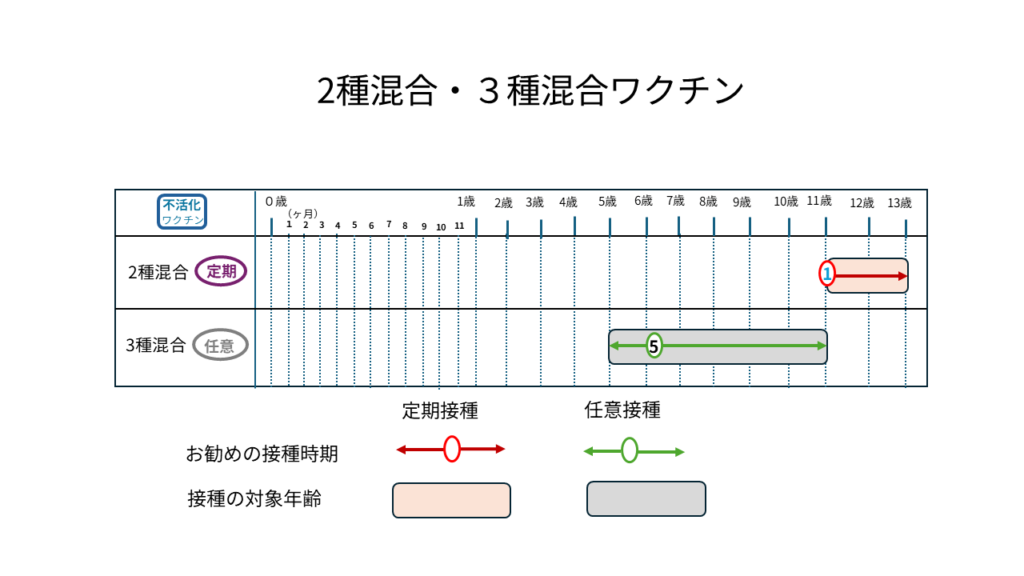

11才でDTの追加接種(接種対象は11-13才未満)します。

百日咳予防の目的で3種混合ワクチンを1回受けることが勧められています。(任意)

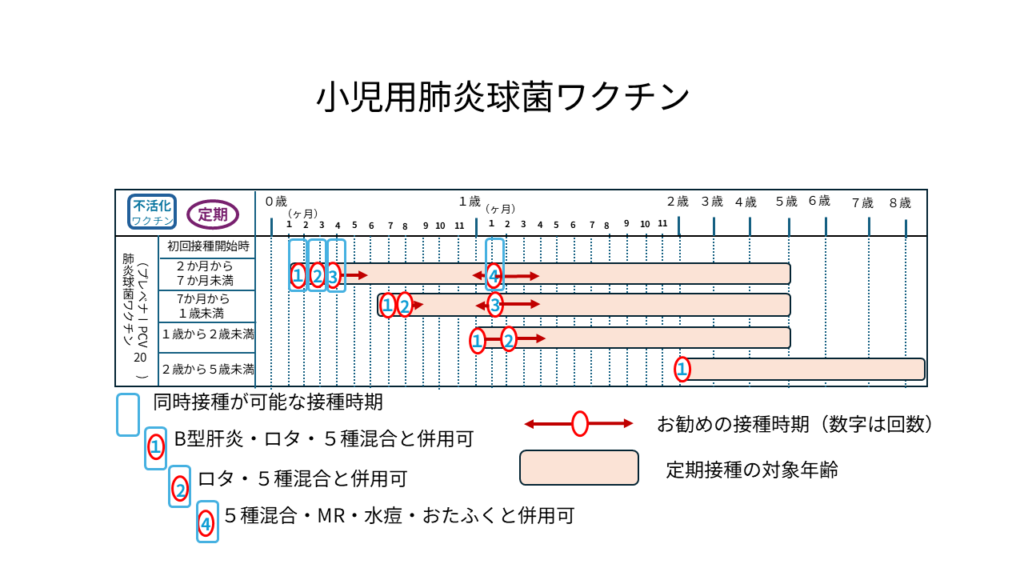

生後2ヶ月になったら1回目の接種(①)を行いましょう。 その後4週間隔で2回接種します(②③)。

生後12-15ヶ月齢に4回目を接種します(④)。

初回の接種月齢、年齢により接種回数が異なります。

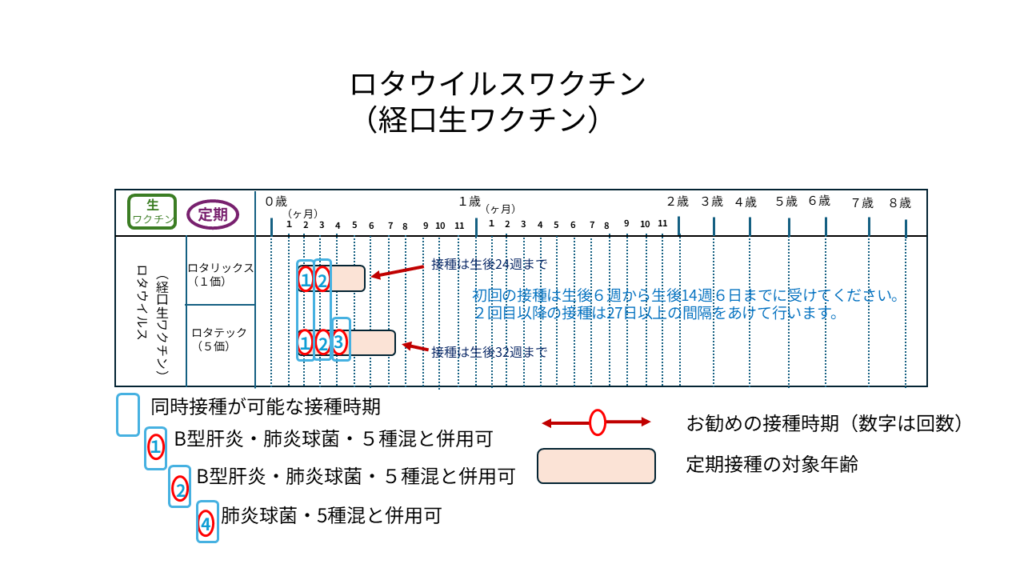

初回の接種を生後2か月から生後14週6日までに行います(生後6週から接種できます)。

初回の接種を生後15週以降に受けることはおすすめしていません。2回目以降の接種は27日以上の間隔をあけて行います。

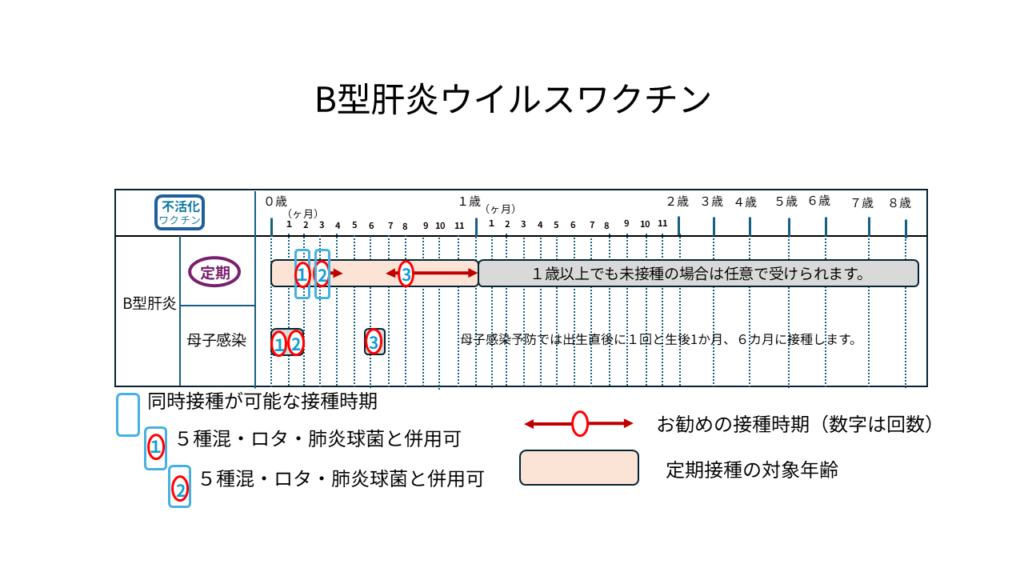

B型肝炎ワクチンの標準的な接種時期は、1回目生後2か月、2回目生後3か月、3回目生後7~8か月です。

1回目の接種から3回目の接種を終えるまでには、おおよそ半年間かかります。

母子感染予防の場合は、出征直後にHBIGとB型肝炎ワクチンを接種します。

その後生後1か月に2回目、生後6か月に3回目のB型肝炎ワクチンを接種します。

第1期は1才の誕生日になったらすぐに受けましょう。(1才の誕生日の前日から2才の誕生日の前日まで接種可能)

第2期は5才以上7才未満で、小学校入学までの1年間

1回目の接種は生後12ヶ月から15ヶ月の間に行います

2回目の接種は1回目の接種のあと3ヶ月以上経過してから行いますが、

標準的には1回目の接種から6ヵ月から12ヶ月まで経過した時期に行うこととなっています。

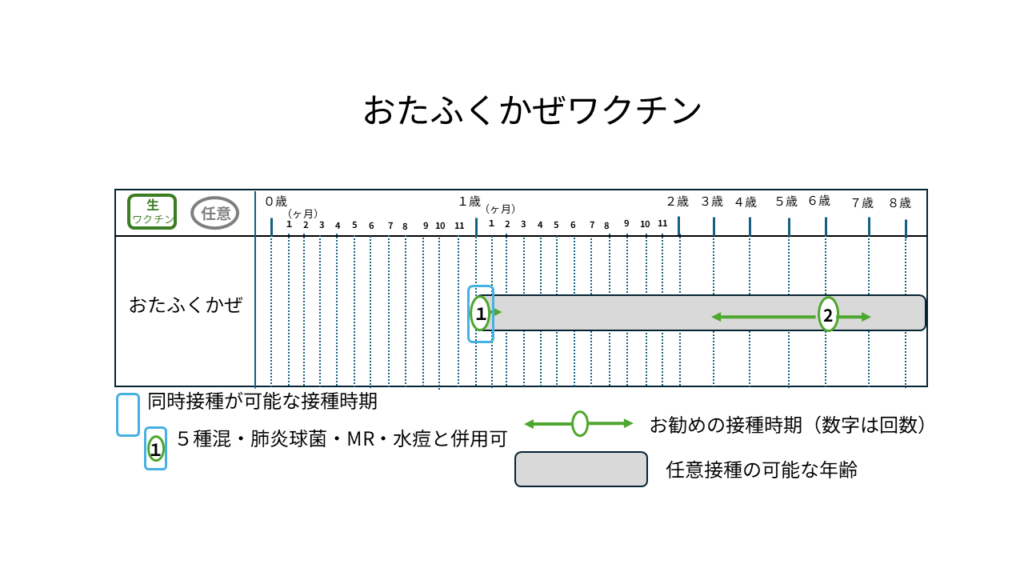

1才の誕生日がきたら、ほかのワクチンと同時接種で受けましょう。確実な免疫をつけるために、2回受けましょう。

おたふくかぜワクチンは任意接種です。

第一期:生後6ヶ月から接種できますが、通常は3才で接種します。

1-4週の間隔で2回(①②)、2回目の約1年後の4才に3回目を接種します(③)。

第二期:9-10.才に1回接種します。

平成7年4月2日から平成19年4月1日までの生まれの人は、20歳まで特例措置が適応されます。

・全く接種していない場合: 1期(初回2回、追加1回)、2期の計4回を接種できます。

・1期の一部を接種済みの場合: 不足している回数を接種できます。

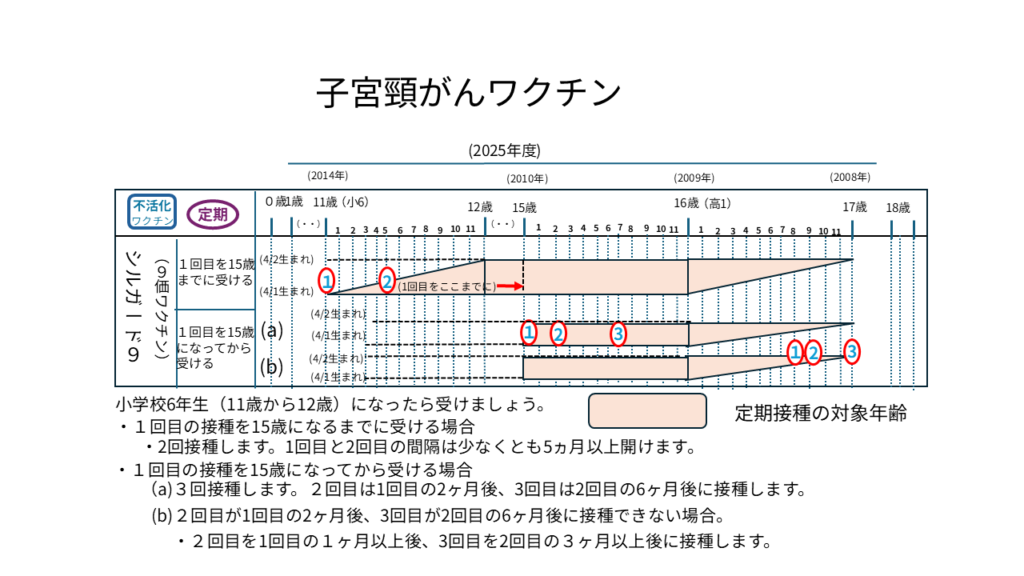

HPVワクチンのキャッチアップ接種について

平成9年度生まれ~平成20年度生まれの女性で、2022年4月~2025年3月末までにHPVワクチンを1回以上接種した方が、

公費による接種を希望する場合は、2026年3月末までに2回目・3回目のワクチンを接種することをご検討ください。

対象となる年齢を確認し、その年度内に接種を受けましょう。

以前に一度でも接種したことがあれば、定期接種の対象にはなりませんが、任意接種として受けることはできます。

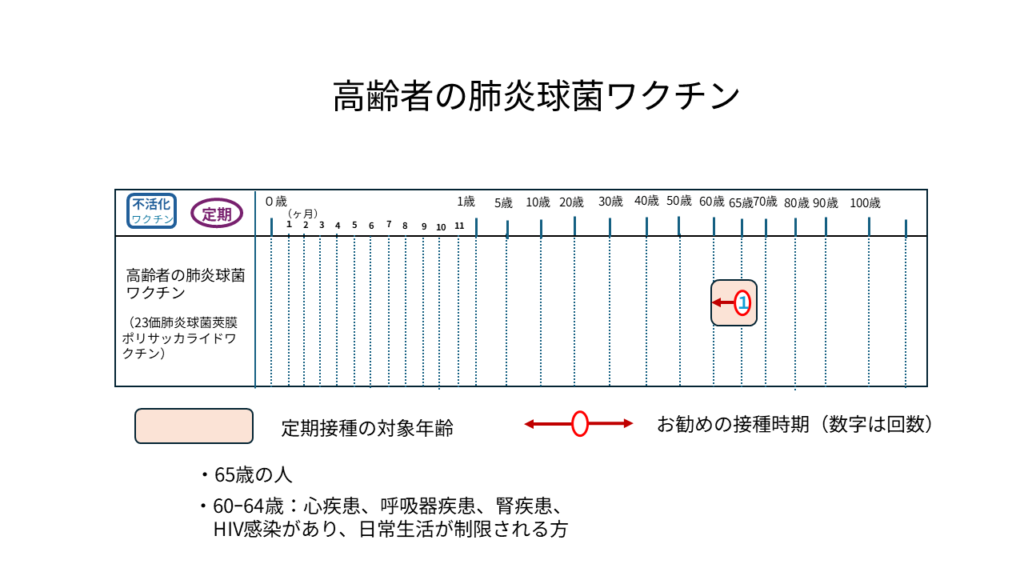

2025年度から2029年度までの5年間の経過措置として、その年度内に70、75、80、85、90、95、100歳

となる方も対象となります。

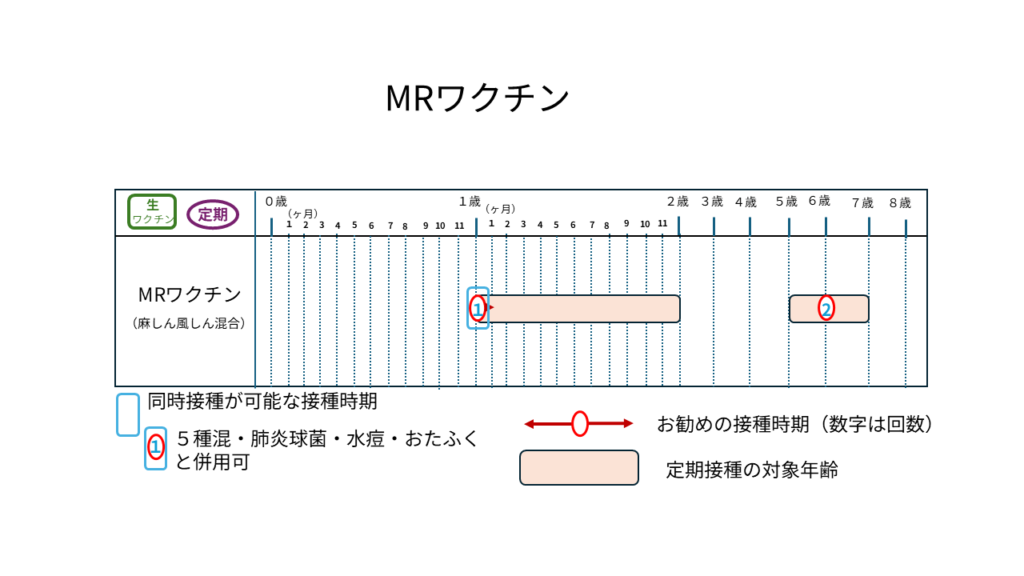

麻疹風疹混合ワクチン

第一期は1才の誕生日になったらすぐに受けましょう。

ヒブ、小児肺炎球菌、四種混合、水痘、おたふくなどと同時に接種することが可能です。

第二期は小学校入学前の4月から6月に受けましょう。